|

| INFO | PASSWORD AREA | EMAIL |

| Un basso ricostruito | ||

|

Raccontino con consigli per l'impresa. Per bassisti.

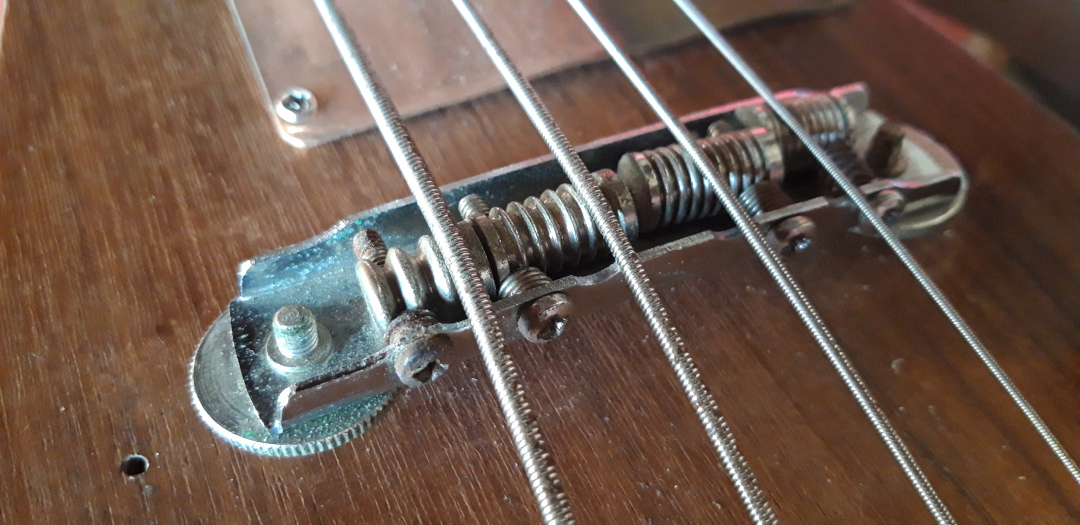

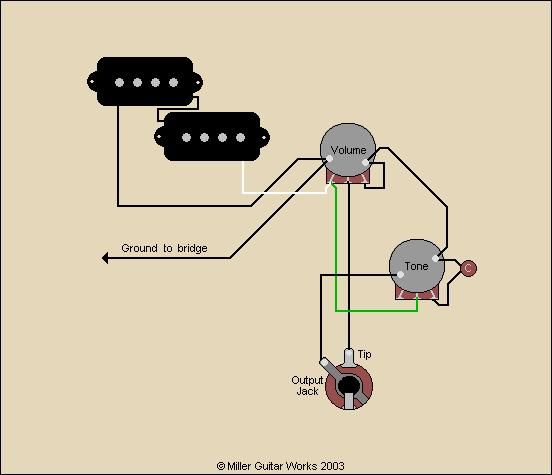

Da giovane alle scuole medie, dal '64 al '66, ho avuto una buona professoressa di musica, mi ha insegnato ad ascoltare la musica, prima che suonarla, distinguendo i vari strumenti e seguendo le varie parti sottostanti alla melodia principale in vari brani di musica classica e portando molti esempi di organizzazione dei brani. In quel periodo è nato l'interesse verso l'armonia e la struttura dei brani musicali. Ma era lo stesso periodo nel quale la musica stessa stava cambiando e da acustica stava diventando elettrica, si potevano trovare cantanti senza voce, ma poco male! Si alzava il volume ai loro microfoni. Anche le melodie stavano cambiando sostituite da quelle che andavano di moda allora, molte sembravano nenie basate su poche note, non erano richiesti virtuosismi, le estensioni a volte non raggiungevano un'ottava. Per fare un concerto non serviva più l'orchestra da conservatorio o saper cantare o suonare ma bastavano quattro ragazzi improvvisati con chitarre elettriche, organetti e percussioni purché carini e con voglia di apparire. Infatti l'apparenza, il look, iniziava ad essere un motore delle vendite per le case discografiche che intendevano estendere la propria clientela. Ma, mentre il look saliva di grado come co-pilota per le vendite, la musica era sempre e solo da ascoltare. Quindi a tredici anni ho requisito la chitarra acustica che mio zio aveva regalato alla mia sorella, interessata più alla letteratura che alla musica, e ho iniziato il mio cammino verso l'armonia e la composizione. Da giovane futuro musicista, rendendomi già conto dell'importanza delle parti oltre la linea melodica, avrei voluto comprare un basso ma non avevo molti soldi... avrei voluto un Fender Precision ma costava troppo per me. C'era un altro basso che andava di moda allora, per merito dei Beatles, l'Hofner a violino. Questo era un basso a scala corta, aveva una dimensione quasi pari ad una chitarra elettrica e un peso molto ridotto avendo la cassa acustica. Ma essendo "di marca" costava troppo anche quello. Perciò avevo ripiegato su un prodotto simile costruito dalla Eko, fabbrica nobile ma meno fortunata nei mercati. Sulla piastrina posteriore di fissaggio del manico era il numero 359252. Dell'Eko a violino avevo trovato buoni il manico e la tastiera, l'accordatura teneva, ma il suono... Forse, complici i cattivi ed economici amplificatori che avevamo allora, il suono poteva essere migliore, ma comunque il "sustain" delle note era inesistente e il Mi basso era quasi inutilizzabile, faceva goffi rumori invece di note, anche se con amplificatori migliori questi difetti si attenuavano. Comunque ho tenuto il basso a violino per anni trattandolo sempre benissimo e trasportandolo solo nella sua custodia. Nonostante il mio impegno, dopo una quindicina d'anni che l'avevo, ha perso gradualmente la possibilità di restare accordato e si è presto capito il perché: la cassa acustica stava cedendo e non teneva più la tensione delle corde. In breve la cassa si è scollata e smontata e non mi è restato che salvare i pezzi ancora buoni. Mi sono allora rivolto al "fai da te" per onorare le spoglie del mio basso: avevo deciso di fabbricare un corpo solid body per continuare a utilizzare il manico a scala corta anche se, dopo anni di musica, ormai mi ero procurato un Fender Precision fretless, poi cambiato con un Gibson RD Artist, elettronica attiva Moog, con i tasti, al quale si è aggiunto un basso giapponese tipo Precision ma neck through, fretless. Come ho fatto Ho chiesto al mio falegname di fiducia di trovarmi un pezzo adatto a reggere il fissaggio del manico in presenza della tensione delle corde e mi ha procurato un'asse piuttosto pesante e densa sulla quale mi sono messo al lavoro. Ho scavato sul davanti per una altezza di 2 cm il posto per il manico spesso 3 cm, poi il posto per i pickups DiMarzio tipo Precision. Visto che il manico dell'Eko è più stretto del Precision e al ponte le corde si allargano meno, ho montato i pickups secondo un angolo di 45° per far sì che i magneti fossero in posizione corretta sotto le corde. Poi sul retro dell'asse ho scavato il posto per i potenziometri e il circuito per volume e tono. In internet si trovano molti esempi di cablaggio tra cui quelli del Fender Precision. Si deve avere una minima idea del circuito elettrico e un minimo di pratica col saldatore a stagno, nel maneggiare e spelare i cavi coassiali con schermatura a calza intorno al filo interno. La calza esterna va sempre collegata a terra per proteggere il cavo interno che porta il segnale, la nostra musica. Ci sono però cavi e parti del circuito non schermati. Prima di procedere al montaggio delle parti, è bene schermare lo scavo per i circuiti elettrici. Si può usare l'alluminio in fogli per cucina facendolo aderire alle pareti dello scavo (si può anche fermare con colla) ma bisogna ricordarsi che non basta, va anche collegato attraverso un cavo, anche non schermato, alla terra. Meglio collegare a terra anche i corpi dei potenziometri e fare attenzione a quell'aspetto che riguarda il condensatore da 50 microfarad che serve a scaricare solo una parte del segnale a terra, i suoi piedini non sono schermati. Sul retro, a coprire lo scavo, ci vorrà anche una piastrina che dovrà essere parte della schermatura: se di metallo andrà direttamente collegata a terra, se di plastica plexiglass o altri materiali non conduttivi, sarà ricoperta da foglio di alluminio nel lato interno e collegata a terra. Nel chiudere tutto è meglio proteggere le parti del circuito da contatti accidentali con l'alluminio interponendo un foglietto di plastica o gommapiuma. Non volevo avere il punto di ingresso del jack sul davanti e l'ho previsto sullo spessore, in posizione nascosta. Anche per quello è stato necessario un breve scavo, prolungato poi con un condotto che sbuca nel vano del circuito elettrico. Anche in questo caso è meglio utilizzare un cavo coassiale per portare il segnale al jack di uscita. Bisogna infine trovare il modo di collegare a terra anche il ponte e le corde, se possibile. Si può cercare di fare un foro rettilineo o organizzare la disposizione delle parti in modo che si possa portare il collegamento a terra fino al ponte o fino alle corde. Nel mio caso, ho fatto arrivare un cavetto non schermato dallo scavo delle parti elettriche fino alla piastra metallica che tiene le corde sul retro del corpo. Montare il ponte sul corpo dello strumento Sistemata la questione elettrica, ho fissato al corpo il manico Eko con le sue viti originali. Ho praticato poi i quattro fori necessari al montaggio delle corde che vengono infilate da dietro, passano davanti sul ponte e poi ai meccanismi della paletta. A questo punto era sorto un problema: in quale posizione montare il ponte originale sul corpo del basso senza alcun riferimento? Il meccanismo del ponte dà una certa libertà di aggiustamento ma serve solo per regolazioni di precisione. La giusta posizione del ponte è quella in cui il punto medio della corda è corrispondente al dodicesimo tasto. Si potrebbe misurare con un metro dal capotasto al dodicesimo tasto, raddoppiare e fare un segno sul corpo. Potrebbe funzionare ma il sistema migliore che ho trovato è quello acustico che fa sentire subito il risultato con precisione e permette di adattarsi alle tensioni delle corde e del "truss rod". Lo descrivo di seguito. Iniziare allineando al centro della corsa i sostegni delle corde nel ponte. Poi appoggiare il ponte al corpo, sotto le corde, senza bloccarlo. Per far questo utilizzare una delle corde centrali La o Re e tenderla inizialmente in maniera da avere note udibili. Poi, con piccoli aggiustamenti, far scorrere il ponte per trovare il punto in cui l'armonico ottenuto in corrispondenza di metà corda ha la stessa frequenza della nota ottenuta schiacciando il dodicesimo tasto. Ci vuole buon orecchio oppure un accordatore (io uso la app accordatore Boss sul mio smartphone da vari anni) che naturalmente segnerà la nota sbagliata ma è utile per confrontare i risultati tra l'armonico e la nota schiacciando il tasto. Durante l'operazione, agire anche sull'accordatura per approssimarsi alla tensione corretta e alla nota giusta. Trovata la posizione e fissato il ponte, è possibile aggiustare le ottave delle altre corde spostando il punto di contatto più avanti o indietro attraverso la regolazione fine delle viti del ponte. Durante l'operazione, si regolano anche le altezze delle corde sul manico e si controlla che la tensione del "truss rod" consenta il manico più rettilineo possibile. Le operazioni di sistemazione delle ottave, dell'accordatura e della trazione del "truss rod" vanno fatte contemporaneamente. Uno strumento a corde è simile ad un arco, entrambi stanno in equilibrio fra la tensione delle corde e la resistenza alla deformazione dei materiali, Qualsiasi variazione influisce sull'equilibrio generale. Per esempio, aumentando la trazione del truss rod, le corde risultano più vicine al manico e l'accordatura risulta leggermente alterata. Dopo ogni variazione effettuata si deve ricontrollare tutto. È meglio, ottenuto un assetto fisico soddisfacente, ricontrollare anche la distanza tra le corde e i pickups. Il legno è soggetto a lento assestamento quindi ho ripetuto tutti i controlli nei giorni seguenti. Oltre a ciò, al variare delle condizioni climatiche, il legno si comporta diversamente. Potrebbero essere necessari controlli al cambio delle stagioni. Cosa ho ottenuto Quando ho iniziato l'impresa non avevo idea di come il basso avrebbe suonato ma, una volta collegato all'amplificatore, mi ha stupito: aveva guadagnato tantissimo dal corpo solid body, ora rispondeva meglio e soprattutto aveva guadagnato un buon "sustain". Anche il suono era migliorato, merito dei nuovi pickups e si poteva suonare normalmente anche il mi basso (a tal proposito bisogna dire che l'amplificatore usato non era proprio come quelli degli anni '60 ma era un Marshall 400W del 1996). Avevo perso il basso a violino ma mi ritrovavo con qualcosa di strano ma meglio! E a costi ridottissimi: il falegname mi ha regalato l'asse, ho speso per i pickups ma non era un patrimonio. Ho rimontato gli stessi potenziomentri e componenti del circuito elettrico che si sono rivelati validi, di buona qualità, ho cambiato solo i cavi elettrici e il jack di uscita per motivi logistici, mi serviva più compatto dell'originale dovendo stare in uno spazio minore. Recuperato il ponte sul corpo, ho sostituito il capotasto sulla paletta con un cilindretto di ottone. Come manopole per volume e tono, ho usato due palline, una in plastica e una in ottone, parti riciclate di lampade anni sessanta rottamate. Poi, non ancora contento, ho completato l'opera con una mascherina salva-corpo e una decorazione sulla paletta, ambedue in rame. Suonando in piedi andava benissimo ma ho subito notato una carenza: il corpo, stretto com'era, non mi dava la possibilità di suonare seduto. Male perché in orchestre, in banda al chiuso, alle prove, in molti locali e occasioni si suona seduti. Dovevo ancora perfezionare lo strumento per l'utilizzo pratico. Aggiunta finale Con barrette di alluminio larghe 4 cm e spesse 2 mm, salvate dall'eco-recupero di materia prima, ho realizzato tramite piegatura la forma superiore e inferiore di una chitarra elettrica e poi avvitato i pezzi così ottenuti sul corpo. Ho così ottenuto uno strumento che può sembrare strano, ma funziona veramente bene. Merito del complesso delle parti tra le quali spicca il manico, regolare e di buona qualità, molto preciso nell'emissione e intonazione delle note. Il basso così ottenuto è anche leggero e poco ingombrante da trasportare, entra nel bagagliaio di una Panda ed è perfetto per andare alle prove. Suono spesso a casa i bassi "da concerto", mi esercito sempre con il fretless che necessita di uso costante per non perdere la "misura" del manico ma, ogni tanto, una bella suonata col vecchio basso recuperato si fa sempre volentieri. Buona musica a tutti! |

|

|